子どもの権利条例批准後も法整備、体現が遅れた日本社会の中で使命感を持って活動されてきた熱い研究者の皆様の尽力される姿を垣間見ました。

また子ども参加の実装については、今般の子ども基本法で定義されるも海外の先進事例研究とともに、専門家による権利擁護の制度や機関の設置、さらに地域文化、最も遅れてきた学校教育での展開についても、本質的な議論とともに生活現場の当事者であるこども、保護者、かかわる大人すべてが学びつくる多様な仕事が必要であることを痛感しました。

一石は二日目のみ参加できました。貴重な二宮町の権利条例制定に向けた豊富研究材料を持ち帰ることができました。(名古屋市なごもっか・子供の権利相談室や高校生たちのプレゼン、子どもの参加に向き合うスタンス、世田谷氏子ども権利条例制定までの子どもたちのむしろ冷静な大人たちや議会の批判に対応し対応したエピソードなどは6月議会一般質問に生かしました))

議論の最後には子どもから若者と一貫する定義について「18歳までのこども」に特化するべきとの現場にあたる専門家の強い意見があったことも印象に残りました。子どもに起こる重層する問題に根底から向かうべき喫緊の危機的なフェーズをとらえたものとして受け止めました。

運営委員である甲斐田雅子先生、海外の先進施施策や学術研究の翻訳紹介をされる研究者平野裕二先生、日本初の子どもの権利擁護の制度を導入した川西市の子どもの権利オンブズパーソンである浜田進士先生、日本初の子どもの権利条例の体現施設川崎子ども夢パークの西野博之氏、名古屋市子どもの権利相談室の「なごもっか」の弁護士の方、東京都の子どもの権利にかかる調査研究の委託事業者であるNPO法人(プレイパークから始まった団体とのこと。二宮にもあるなあ)さらに韓国含む多くの研究・実践者の熱い研究に出会えたことが何よりも収穫でした。特に子どもの参加についてフロントランナーの取り組みの状況を共有しなが、真の意味の参画まではアドボケイトを続ける必要があるにしても「子どもははっきりと意味が分かったら必ず参加する」という力強い実践者からの報告など、貴重な学びと議論が展開した会でした。

また高校生の団体の代表から「子どもの権利の啓発事業をつづけながら子ども同士でアドボケイトしあう場にエンパワーされてきた」という力強いコメントがあり、顔を合わせ共有する会議の場に生き生きとコミットする経験で培われる力については、二宮町では子どもから大人までの「にのみや気候市民会議」の成果として実感するところでした。

2日間にわたる意欲的なフォーラムで内容が非常に深く充実していましたので一部を6月議会に活用。その後HPの報告が遅れました。引き続き参加者の先生方の研究内容にアクセスしながら二宮の子どもの権利の学びや実装の展開に生かしていきます。

以下チラシの内容を共有させていただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

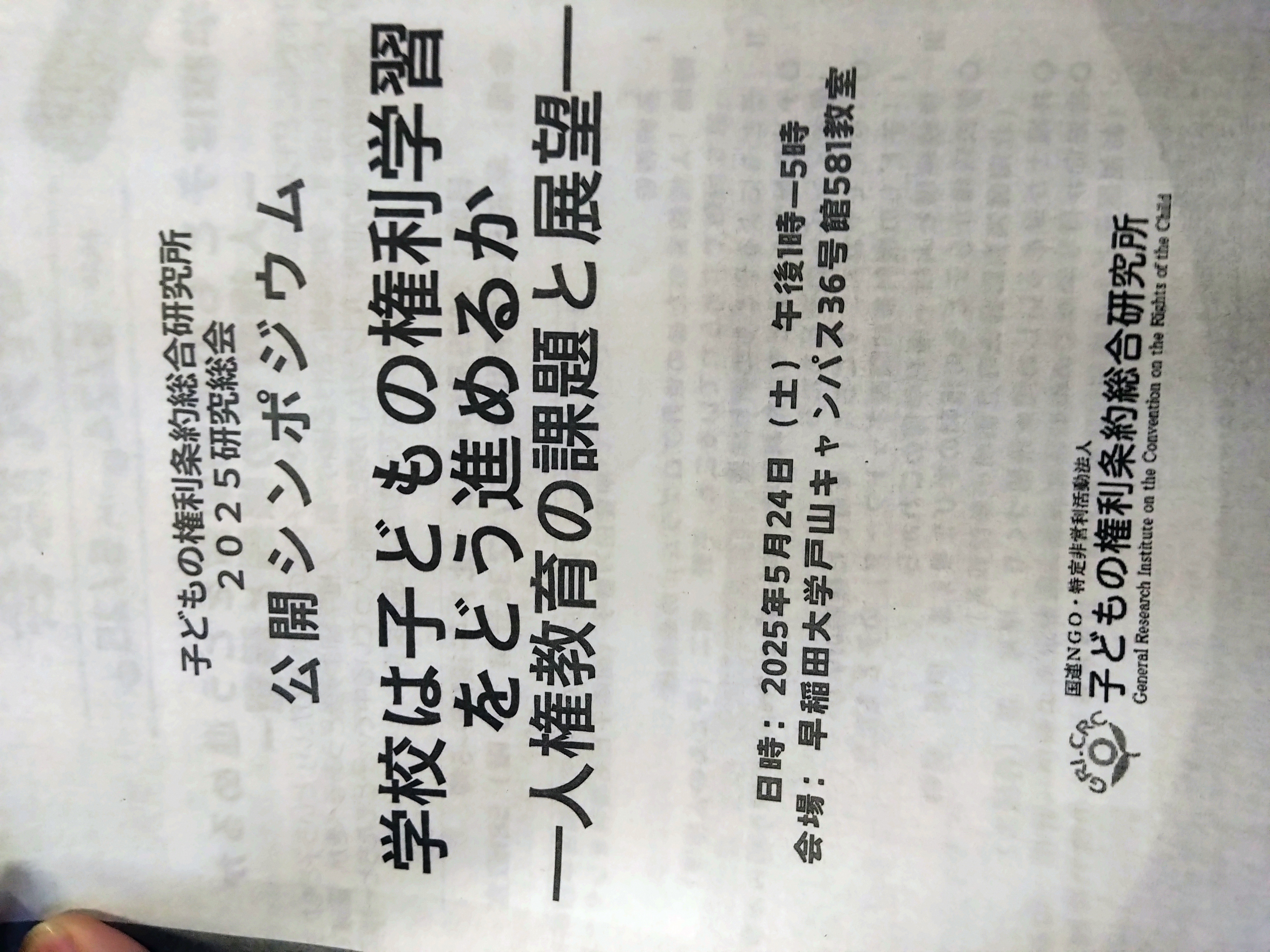

2025年5月24日(土)研究総会シンポジウム:学校は子どもの権利学習をどう進めるか-人権教育の課題と展望

公開シンポジウム

今、日本ではこども基本法の制定以降、「学校で子どもの権利を学びたい」という子どもたちの声が上がっています。学校現場における権利学習、人権学習は今後どうあるべきか、国連では、「人権教育のための世界プログラム」が第5段階に入っている中で、子どもたちと一緒になって話し合っていきたいと思います。

【日 時】2025年5月24日(土)午後1時-5時 【会 場】早稲田大学 戸山キャンパス 36号館(5階)581教室 ※会場が33号館第10会議室から変更になりましたので、ご注意ください。 【資料代】一般1,500円 ※研究所の研究員は無料

Ⅰ 基調報告 国連「人権教育のための世界プログラム」の最前線-第5段階で求められていること 平野 裕二(子どもの人権連)

II 子どもによる子どもの権利学習 〇子どもがつくる子どもの権利学校-Leaf College Projectの取り組みから:運営メンバーの子どもたち 〇「なんでやねん、すごろく」を通した権利の学び:「子どもの権利条約関西ネットワーク」の子どもたち

III 学校現場と人権・権利学習のこれから 〇学校現場から子どもの権利の学びを考える:伊藤 義明(北海道河東郡音更町立駒場小学校教員) 〇弁護士が進めるいじめ防止授業づくり:平尾 潔(弁護士) 〇自治体が行う学校での権利授業報告-西東京市の事例: 谷川 由起子(杉並区子どもの権利救済委員/前・西東京市子どもの権利擁護委員)

コーディネーター: 浜田 進士(CRC研究所関西事務所) 甲斐田万智子(国際子ども権利センター)

自由研究発表

【日 時】5月25日(日)午前10時~12時30分 【会 場】早稲田大学 戸山キャンパス 33号館(2階)232教室

司会:半田勝久(日本体育大学)/高石啓人(日本大学)

〇髙木 萌伽(郁文館夢学園ID学園高等学校) 「意味ある子ども参加を生み出すエンパワメントの力:高校生の私が子どもアクティビストを名乗るまで」

〇大野 さゆり(一般社団法人TOKYO PLAY) 「子どもの意見聴取に関する行政案件に、委託事業者として関わること」

〇相庭 貴行(筑波大学大学院) 「学校における子どもの自治権と教師の指導のジレンマー1950年代宮坂哲文の生活指導論からー」

研究報告募集要項 (募集締切済み)

課題研究発表会:子ども参加と条例の研究

【日 時】2025年5月25日(日)14時~17時 【会 場】早稲田大学 戸山キャンパス 33号館(2階)232教室 【資料代】一般1,000円 ※研究所の研究員は無料(資料代)

課題研究=CRC研究所:子ども参加共同研究チーム(子ども参加研究会) 進行:林 大介(東洋大学)・ 竹原 幸太(都立大学)

〇子どもの権利条例と子どもの意見表明・参加権保障の現代的課題 ―「子ども参加条例」の可能性を探る:喜多 明人(早稲田大学)

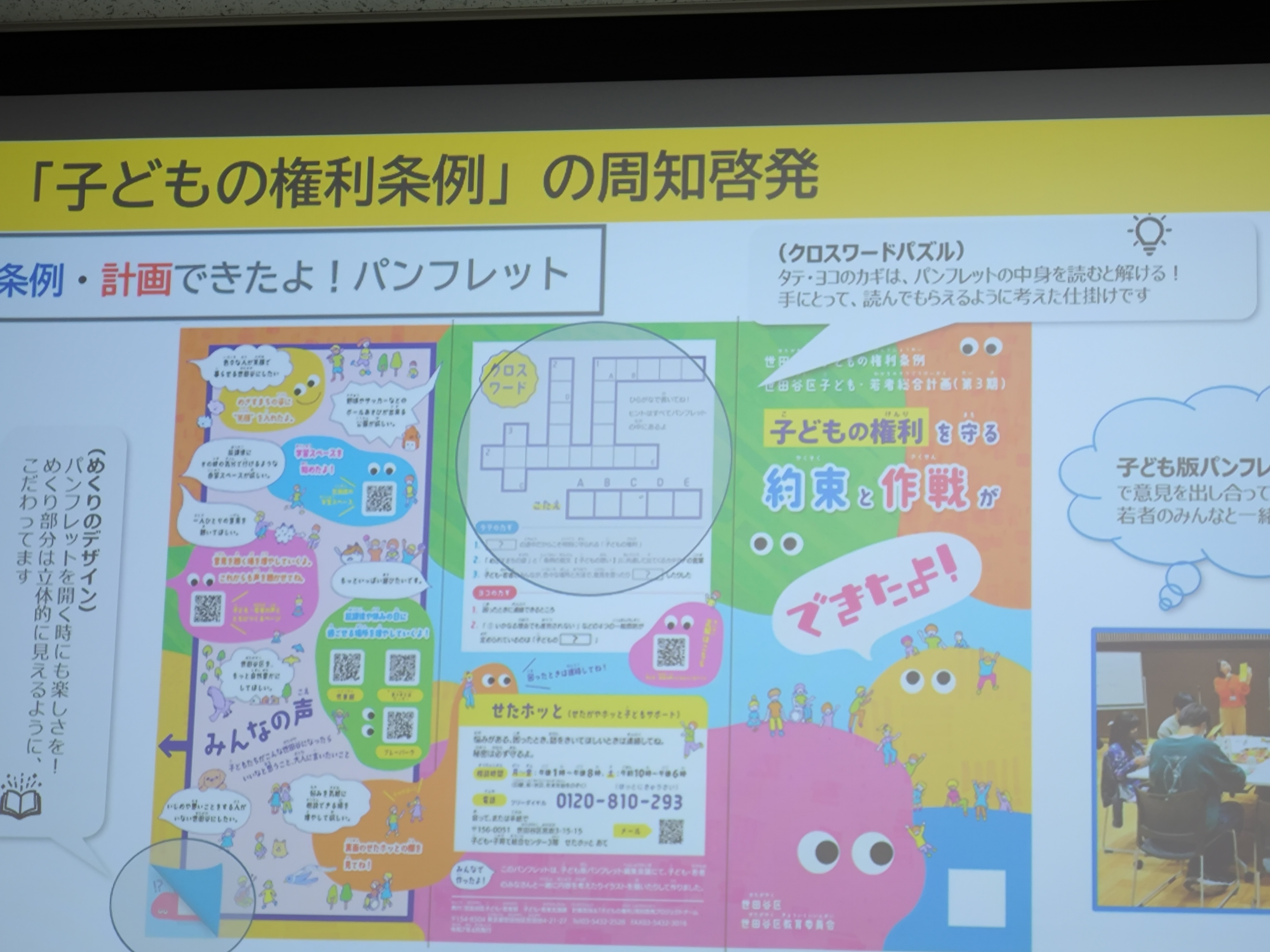

〇世田谷区「一部改正」子ども条例(改称:子どもの権利条例)の制定と課題 ―中学生・高校生で構成する子ども条例検討プロジェクトの活動をふまえて :佐藤 亮(子ども・若者部子ども・若者支援課)

〇「子ども参加条例」をめぐる動き・事例紹介 ・日本の子ども参加条例の動きー川西市の事例から :浜田 進士(川西市子どもの人権オンブズパーソン) ・韓国の子ども参加条例の動きーソウル特別市ノウォン区の事例から :安 ウンギョン (平成国際大学)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー